Opinioni & Commenti

Accompagnare verso il tramonto in una società che ha rimosso la morte

La nostra società del capitalismo consumistico ha di fatto stravolto la civiltà cristiana della vecchia Europa, imponendo un modo di vivere e una concezione della vita materialista. La crisi economica attuale, i disastri ambientali, la crisi del cristianesimo in una delle sue culle d’origine e la mancanza di respiro delle persone, ridotte a meri consumatori, ne sono il frutto.

Significativa è la scomparsa del tema della morte dall’orizzonte della nostra vita: non ci si pensa, è come se non ci riguardasse; nessuno più muore in casa, si evita ai bambini di vedere i parenti morti per non traumatizzarli, i funerali si stanno riducendo ad eventi privati (o mediatici). Dagli Usa è venuta anche la moda di truccare il defunto per farlo sembrare meno morto.

Anche la Chiesa sembra sempre più arrendersi a questo clima culturale-esistenziale: sul tema della morte, ad esempio, non ci sono chiare indicazioni nel programma della Cei «Educare alla vita buona del Vangelo».

Forse è una reazione perché veniamo da un passato prossimo in cui abbiamo troppo insistito sul tema, con il risultato di impaurire i cristiani e di proporre una visione molto triste della vita su questa terra. Penso vada con urgenza recuperata la categoria evangelica della «vita eterna/piena», piena non solo nella Casa del Padre ma qui, su questa terra, fin da ora, nell’impegno per un mondo nuovo e per una umanità nuova nell’edificazione del Regno; la morte ritorna allora ad essere la fine di una parte della nostra vita, un passaggio drammatico, doloroso per la Casa del Padre, dove il Signore ci ha preparato una dimora (Giovanni 14,1-4).

Sempre più problemi ci sono anche per il camminare con le persone malate gravi, sia per la diminuzione del numero dei sacerdoti sia perché anche noi siamo influenzati dalla società dei consumi, o post-moderna.

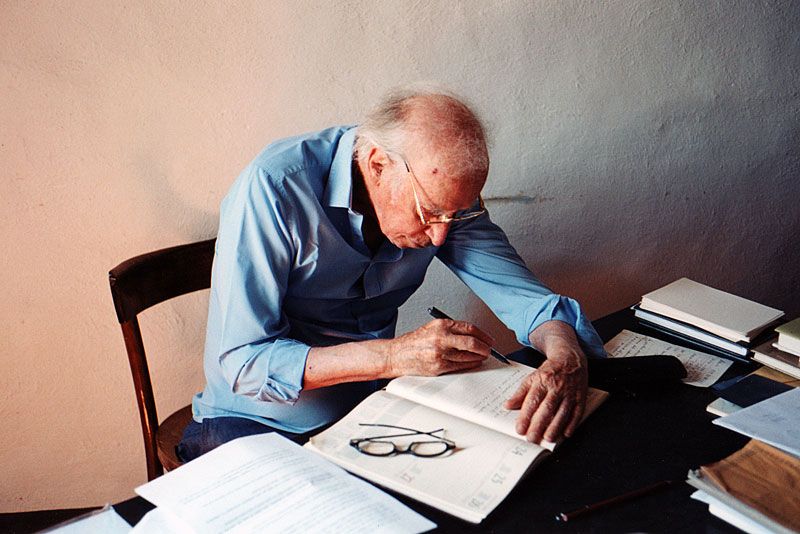

Il tema è complesso, filosoficamente, teologicamente e pastoralmente; è strettamente collegato alla formazione dei presbiteri, dei diaconi (e dei laici) e non sono preparato per dire qualche cosa di nuovo o di approfondito. Volevo semplicemente proporre delle mie esperienze di accompagnamento di amici che nel giro di pochi mesi sono morti, esperienze molto dolorose per me, che mi hanno richiamato con forza il problema della mia finitudine e della mia morte, ma che mi hanno tanto arricchito dal punto di vista umano e spirituale. Sono tre amici cari di Abbadia San Salvatore sul Monte Amiata, mio paese di origine: uno più giovane di me di 10 anni, uno coetaneo e uno più grande di 10 anni, con i quali ho intessuto una storia più o meno lunga, ma sempre profonda, di amicizia e di affetto. Sono stato testimone di come la malattia può essere accolta e rielaborata e diventare un elemento di unione e di crescita della famiglia.

Luciano era il più giovane ed è quello che è morto prima, a 50 anni. Da 10 anni affrontava con grande coraggio un tumore al fegato, addirittura aveva avuto due trapianti. Voleva bene alla vita, alla sua piccola famiglia, agli amici, al suo lavoro di insegnate di informatica. Lo conoscevo da sempre ma l’amicizia è nata in un gruppo di ascolto del Vangelo che guido: alcune volte ci ha fatto il grande dono di condividere con il gruppo come la malattia lo aveva aperto al recupero della fede, fino ad un impegno serio in parrocchia e nell’Azione cattolica negli ultimi anni. Negli ultimi mesi lo andavo a trovare tutte le domeniche sera e gli portavo la Comunione: pregavamo insieme, leggevamo il Vangelo del giorno e condividevo con lui e i suoi cari, la moglie Iulia e la figlia Lara, i timori e le speranze, la sua fede profonda. E’ stata una esperienza molto bella di ascolto, di empatia, di crescita umana e cristiana per entrambi. Pochi giorni prima della sua morte sono riuscito a dirgli, vincendo il mio personale pudore, che gli volevo molto bene e che per me era un grande amico: sentimenti ricambiati da lui.

Roberto era un mio coetaneo, avevamo fatto le elementari e due anni delle superiori insieme, poi ci eravamo ritrovati in un gruppo di giovani cattolici alla fine degli anni ’60. Dopo un’esperienza di lavoro fuori regione, era tornato al paese e lavorava in un laboratorio di socializzazione delle persone portatrici di handicap; e lì ci eravamo ritrovati. Si dedicava al teatro, scrivendo testi e animando un gruppo teatrale. Poi si era ammalato di Sla, questa malattia terribile che trasforma il corpo in pietra e lascia accesa la consapevolezza. Il suo calvario è durato anni ed io ho sempre presente l’evoluzione, lenta ma inesorabile, della malattia. E’ passato dalla lotta contro la malattia e dalla lotta con Dio fino all’accettare il suo stato e a pacificarsi con Dio stesso. Uno strumento efficace di elaborazione di questo percorso è stata la poesia: in più libri ha raccontato la sua vita, la sua lotta, il suo dolore, il suo amore e la sua gratitudine per la sua famiglia e per i suoi amici.

Anche da Roberto andavo tutte le settimane. I primi mesi parlavamo delle esperienze condivise, del nostro paese e della sua crisi; mi confidava i suoi dolori e le sue paure. Poi io parlavo e lui rispondeva con il computer, manovrato con gli occhi. Negli ultimi mesi stavo zitto, tenendolo per mano e accarezzandolo. La preghiera è stata la costante dei nostri incontri: recitavamo l’Angelus al suono del mezzogiorno; per un periodo gli ho portato la Comunione sotto la specie del Vino. Negli ultimi, lunghi mesi della sua impossibilità di comunicare, ho sperimentato la “preghiera del Nome di Gesù”, cercando di unire il ritmo del mio respiro al suo, governato da una macchina. Ho sperimentato la presenza solidale di tanti amici di Roberto, che mettevano a disposizione il loro tempo per assisterlo; ho sperimentato la forte crescita dell’amore della sua piccola famiglia, la moglie Stefania e il figlio Andrea, e di tutti i suoi cari: per loro Roberto è diventato il fulcro della vita.

Il terzo amico è Enrico: settantenne, da anni viveva con la bombola dell’ossigeno e non usciva quasi più. Figlio di minatori, probabilmente era stato, in paese, il primo figlio di operaio a laurearsi (“anche l’operaio vuole il figlio dottore” cantava “Contessa”, un inno del ’68). Di cultura e di pratica cristiana, aveva insegnato matematica, si era impegnato in politica ed era stato sempre rimasto innamorato della terra, dell’orto e del bosco. Da anni lo seguivo, portandogli tutte le settimane la comunione. Di fronte alle sue difficoltà a pregare, gli ho proposto la lettura dei “Racconti del pellegrino russo” e la preghiera del Nome è diventata la sua preghiera che lo ha accompagnato e sostenuto negli ultimi anni della malattia. Il cammino importante fatto con Enrico è stato la riscoperta di Dio non come giudice severo e inflessibile, retaggio del vecchio catechismo e delle vecchie pratiche in collegio, ma come Padre, e Madre di amore. Enrico ha scoperto il Dio del Signore nostro Gesù Cristo disponibile sempre a perdonare, ad accoglierlo, a sostenerlo. E questa scoperta, insieme alla preghiera, ha sostenuto Enrico, e la sua numerosa famiglia, fino alla fine.

Dopo la morte di questi amici continuo a trovarmi con le loro famiglie, coltivando una importante amicizia.

La morte di Luciano, Roberto ed Enrico mi ha lasciato un grande vuoto e mi ha stimolato a profonde riflessioni su me stesso, sulla mia fede, sulla mia speranza e sul mio essere sacerdote. Mi ha confermato nell’importanza del camminare insieme, in atteggiamento di ascolto, di empatia, di compassione con le persone che stanno morendo e al tempo stesso la difficoltà a fare questo cammino. Ripeto: è un problema di sensibilità e di formazione dei preti e dei diaconi permanenti. Ma, visto che i preti sono sempre meno e i diaconi non crescono in numero consistente, è un problema di formazione di gruppi di laici che non sostituiscono i ministri consacrati ma che sanno essere vicini a persone che soffrono. Non è questo uno dei più importanti cammini per riscoprire la categoria evangelica del “popolo di Dio”? il Concilio vaticano II aveva riscoperto la sua centralità ma ben presto ce ne siamo dimenticati.