Toscana

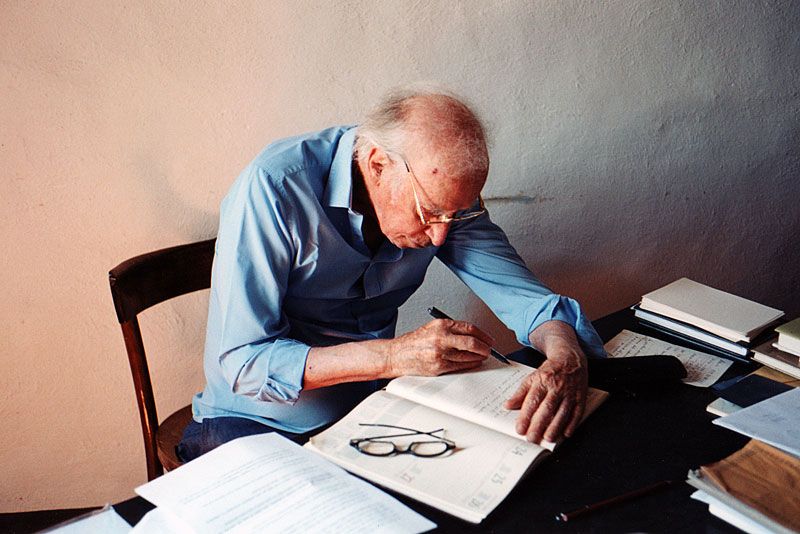

Quaresima, quella cenere sacra ci ricorda che siamo nati per vivere. La riflessione di Sergio Givone

«Memento homo quia pulvis es et in pulverem reverteris». Il rito delle ceneri inaugura la Quaresima con un ammonimento passato in proverbio che ci ricorda la nostra condizione: siamo misera cosa, siamo un quasi-niente destinato al niente. Tratto dalla Genesi (3, 19), il versetto riassume la condanna che grava su di noi fin dalla nostra cacciata dal paradiso terrestre. Non senza ragione c’è stato chi ha letto il «Qohelet», il libro della Bibbia che mette a nudo tutta la nostra insignificanza e tutta la nostra pochezza, alla luce di quel versetto e ha tradotto il «vanitas vanitatum» come «l’infinita vanità del tutto» (Leopardi) o come «fumo e vento e infinito vuoto» (Ceronetti). Altri poeti però – sempre loro, i poeti, questi interpreti privilegiati delle Scritture, che, non lo si dimentichi, sono opera di poesia – ci hanno fatto scoprire nelle ceneri ben altro. Per esempio Paul Celan, ebreo, scampato ad Auschwitz, dove i genitori hanno trovato la morte e dove un intero popolo è stato letteralmente ridotto in cenere. Dice Celan: sarà pur vero, come sostengono i filosofi, che Auschwitz è la stazione finale di un destino di morte e di distruzione in cui siamo intrappolati e che il nichilismo è la cifra inesorabile della storia umana. Ma quella cenere, per quanto sia la cosa più prossima al nulla che ci sia, è infinitamente più che cenere. È qualcosa di sacro. Qualcosa che in un mondo completamente desacralizzato, com’è il nostro, ci mantiene in rapporto con l’eterno. Infatti è memoria della vita offesa. È una promessa di consolazione. È il dovere della solidarietà nel dolore, pena la nostra completa disumanizzazione. «Un’aureola di cenere», dice il poeta in una sua lirica.