Vita Chiesa

Settimana liturgica, “con le mani nel fango e il cuore nel cielo”

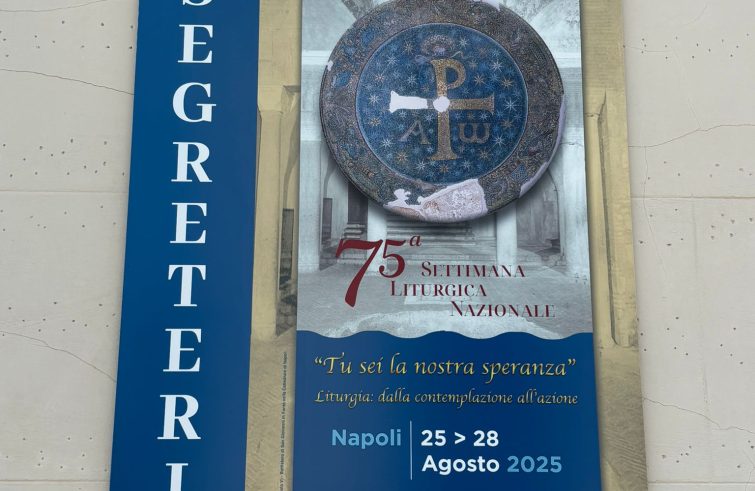

Alla vigilia della 75ª Settimana liturgica nazionale, che si apre il 25 agosto a Napoli con la celebrazione dei primi vespri e la presenza straordinaria delle reliquie del sangue di San Gennaro, il card. Mimmo Battaglia riflette sul senso profondo della liturgia: un atto che deve tornare a parlare il linguaggio della vita, della strada, della giustizia e della speranza

Sarà la celebrazione dei primi vespri nella cattedrale di Napoli, nel pomeriggio del 25 agosto, a segnare l’inizio della 75ª Settimana liturgica nazionale. A presiedere il momento inaugurale sarà l’arcivescovo di Napoli, card. Mimmo Battaglia. Subito dopo è prevista la lectio magistralis del card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. L’apertura si annuncia come un momento particolarmente significativo, accompagnato dalla presenza straordinaria delle reliquie del sangue di San Gennaro, collocate sull’altare maggiore del duomo. Non si tratta di un semplice gesto devozionale, ma di un segno capace di coniugare memoria e attualità. Il sangue del martire napoletano non è solo reliquia: è parola che interpella, memoria viva di una fede spinta fino al dono della vita, simbolo di una città e di un popolo che nel Vangelo continua a cercare risposte concrete alle proprie attese.

(Foto diocesi di Napoli)

Il tema scelto – “Tu sei la nostra speranza. Liturgia: dalla contemplazione all’azione” – si colloca nel percorso del Giubileo e rilancia una domanda centrale per la vita della Chiesa: la liturgia che celebriamo oggi è ancora capace di parlare al cuore dell’uomo contemporaneo? Sa intercettare le sue inquietudini, le sue ferite, il suo desiderio di senso e di futuro? A Napoli, città che da sempre intreccia devozione popolare, partecipazione ecclesiale e tensione sociale, la Settimana liturgica assume una valenza particolare. A promuoverla è la Chiesa di Napoli nel suo insieme, protagonista di un cammino di discernimento avviato con il XXXI Sinodo diocesano: un processo ecclesiale ampio, condiviso, che sta cercando di rileggere il volto della comunità cristiana alla luce dell’ascolto, della corresponsabilità e di una rinnovata prossimità alla vita concreta delle persone. Ne parliamo con il card. Mimmo Battaglia, che accompagna questo processo con lo stile di un pastore che crede nella forza del Vangelo vissuto e celebrato.

(Foto diocesi di Napoli)

La Settimana liturgica si aprirà nella cattedrale con le reliquie del sangue di San Gennaro. Un gesto che colpisce per la sua intensità. Qual è il significato più profondo di questa scelta?

È un gesto che non ha bisogno di molte spiegazioni, perché parla da sé, al cuore.Mettere il sangue di San Gennaro al centro della celebrazione inaugurale significa dire chiaramente che la fede non è un’idea, non è un rituale vuoto, ma è vita donata, fino all’ultimo respiro.Quel sangue non è solo memoria: è presenza, è invocazione, è provocazione. Ci domanda se anche il nostro sangue è ancora caldo di Vangelo, o se si è coagulato nell’abitudine e nell’indifferenza. La liturgia che vogliamo riscoprire parte da qui, da una testimonianza che ha attraversato i secoli e ancora oggi ci interpella: che ne facciamo di quel sangue? Lo custodiamo in una teca o lo lasciamo scorrere dentro le vene della città e della Chiesa? Napoli ha il privilegio e la responsabilità di offrire questo segno a tutta la Chiesa italiana: o la fede diventa carne, sangue, vita concreta… oppure non parla più a nessuno.

Il tema di quest’anno insiste sul legame tra contemplazione e azione. Che significato assume in una realtà complessa e appassionata come quella napoletana?

A Napoli la gente ti legge dentro. Non ha bisogno di tante spiegazioni: capisce subito se sei vero oppure no. Qui le parole non bastano, devono diventare carne, devono profumare di strada, di casa, di sudore. Una liturgia distante dalla vita, fredda o disincarnata, qui non regge. È respinta. Perché la gente di Napoli – con tutta la sua bellezza e le sue ferite – ha fame di autenticità, non di rappresentazioni sacre. Vuole sapere se davvero quello che celebriamo ha a che fare con il dolore che vive, con le speranze che porta nel cuore, con i sogni che ogni giorno cerca di non perdere. La liturgia, se è vera, non è una parentesi spirituale tra una fatica e l’altra. È il punto da cui tutto nasce. È la sorgente che irriga la città, che ridà fiato, dignità, futuro. Quando ci fermiamo davanti al mistero di Cristo crocifisso e risorto, quando lasciamo che il suo sguardo ci attraversi, allora siamo chiamati ad alzarci e metterci in cammino. Non si può stare davanti all’altare con il cuore distratto o con la vita chiusa in se stessa. La contemplazione senza l’azione diventa una fuga, un rifugio comodo. L’azione senza la contemplazione diventa affanno sterile, attivismo vuoto. A Napoli questa cosa si vede con una chiarezza spiazzante. La liturgia che non prende corpo nei quartieri segnati dalla povertà, nelle case dove si lotta per arrivare a sera, nei vicoli dove i ragazzi rischiano di perdersi, diventa un lusso per pochi. Un rituale senza anima. Se la liturgia non scende in strada, resta prigioniera del presbiterio. E una Chiesa che resta chiusa nei suoi recinti, non è più la Chiesa del Vangelo. Quello che celebriamo deve farsi carne nelle scelte che compiamo. Deve parlare con la voce della giustizia, della prossimità, della pace, del perdono. Perché ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, stiamo dicendo al mondo che un altro modo di vivere è possibile. Ma se non usciamo cambiati, allora stiamo solo assistendo a qualcosa che non ci tocca. A Napoli lo capiscono bene: o la fede si vede, o non c’è. Ela liturgia, se è vera, ci cambia. Ci fa alzare dalla panchina, ci manda dentro la storia, ci mette le mani nel fango e il cuore nel cielo. Solo così la contemplazione genera azione. Solo così la speranza non è un’illusione, ma un cammino che si costruisce insieme, giorno dopo giorno.

(Foto diocesi di Napoli)

Molti percepiscono la liturgia come qualcosa per pochi, una sorta di linguaggio tecnico più da “gestire” che da vivere. È un rischio reale?

Non è solo un rischio, è una tentazione che si è fatta sistema in certi ambiti ecclesiali. Una sorta di automatismo, come se bastasse fare le cose “per bene” per essere nella verità del Vangelo. Ma questa è una deformazione, una deviazione pericolosa.

La liturgia non appartiene ai “tecnici del sacro”, ma al popolo. È il cuore pulsante della Chiesa.

È il respiro quotidiano della comunità, il suo modo più autentico di stare davanti a Dio e dentro la storia. Quando la riduciamo a un insieme di rubriche da seguire o di norme da applicare, la svuotiamo del suo potenziale trasformante. La rendiamo inoffensiva. Ma quando la viviamo come atto d’amore – consapevole, condiviso, creduto – allora torna ad essere sorgente di vita, spazio di grazia, esperienza di comunione. Il problema vero oggi è questo: le nostre liturgie generano discepoli o solo praticanti abituali? Celebriamo con la gente o sopra la gente? Le nostre assemblee sono casa accogliente per tutti, oppure palcoscenici per pochi addetti ai lavori? Se i poveri non si sentono a casa, se i giovani non si sentono chiamati per nome, se gli ultimi non si sentono visti, allora c’è qualcosa che non funziona. Dobbiamo tornare alla semplicità e alla bellezza originaria: liturgie partecipate, vive, vere, che parlano tutte le lingue della vita. Che accolgano il pianto e il silenzio, la gioia e la rabbia, la fatica e la festa. Non cerimonie da spettatori, ma celebrazioni da protagonisti. Non funzioni rituali, ma incontri veri con il Dio della vita e con la comunità che cammina.

Papa Leone insiste molto su una liturgia che unisca dottrina, carità e missione. È una via percorribile anche per Napoli?

Non solo è percorribile. È la via. Napoli ha una fede popolare fortissima, ma a volte un po’ frastagliata, frammentata. Abbiamo bisogno di un cuore comune, e quel cuore è la liturgia. Il Papa ci sta dicendo una cosa molto semplice e molto profonda: la verità della fede si gioca nel modo in cui celebriamo. Una dottrina senza liturgia diventa intellettualismo. Una carità senza liturgia diventa filantropia.

Solo nella liturgia la fede si fa carne, diventa gesto, respiro, missione.

È lì che la Chiesa si unifica, si plasma, si rinnova. Napoli, con la sua straordinaria umanità, può essere davvero un laboratorio liturgico per la Chiesa italiana: perché qui la vita è vera, e se la liturgia vuole dire qualcosa, deve parlare quella lingua: la lingua della strada, del dolore, della festa, della speranza concreta.

Come si intreccia questa Settimana liturgica con il cammino del Sinodo diocesano che la Chiesa di Napoli ha vissuto e che ora entra nella sua fase applicativa?

Il Sinodo ci ha chiesto una conversione dello sguardo: non partire più dalle strutture, ma dalle persone; non difendere posizioni, ma ascoltare i passi del popolo. E questo tocca anche la liturgia. Una liturgia sinodale è una liturgia che ascolta, che include, che si lascia contaminare dalle storie della gente. Non è un’opera per pochi addetti ai lavori, ma la casa di tutti. Se celebriamo chiusi, se siamo autoreferenziali, allora stiamo tradendo il Sinodo. Se invece la celebrazione diventa luogo in cui si narra la vita, si accoglie il dolore, si semina futuro… allora siamo sulla strada giusta. Ogni Eucaristia dovrebbe farci uscire più fratelli, più giusti, più liberi.Questa Settimana liturgica può essere per noi un’occasione preziosa: un tempo di ascolto, di confronto, di rilancio. Se sapremo lasciarci provocare, se metteremo al centro non i formalismi ma il cuore dell’uomo, allora potremo riscoprire una liturgia che plasma comunità vere, prossime, generative. E allora sì, potremo dire che siamo davvero in cammino.

Cosa desidera che resti, concretamente, alla fine di questa Settimana liturgica?

Quello che conta davvero è che qualcosa tocchi il cuore delle persone, che si accenda un fuoco, che nascano domande vere, ferite trasfiguranti, inquietudini evangeliche. Mi auguro che ogni comunità, ogni parrocchia, torni a interrogarsi: “Come celebriamo? Chi celebriamo? Perché celebriamo?”. Se da questa Settimana nasceranno liturgie più vive, più partecipate, più aderenti alla vita concreta, allora avremo seminato bene.Napoli non ha bisogno di forme brillanti, ma di autenticità. Se la liturgia tornerà a essere davvero ciò che è – fonte e culmine della vita cristiana – allora potrà riaccendere speranza anche dove oggi sembra esserci solo fatica.E sarà il segno che lo Spirito continua a parlare alla sua Chiesa, anche attraverso il sangue di un martire che non ha smesso di intercedere per il suo popolo.