Farinata degli Uberti, amore e rabbia

Sono stati a lungo luoghi di confine, quei crinali appenninici, almeno tra VI e VIII secolo: spartiacque tra un oriente ancora dominato dall’impero ormai greco, ma ben conscio dell’eredità romana – la Romandiola, «piccola Roma», con la bella Ravenna «piccola Costantinopoli» –, e un occidente occupato dai duchi e dai castaldi longobardi. Dante amava quei luoghi che pur conosceva poco perché ricordava certe care fiabe che raccontava sua nonna a proposito di un lago presso la sorgente del grande fiume, dove si diceva che i pagani antichi sacrificassero agli dèi delle acque gettandovi certe piccole preziose statuette di bronzo o addirittura d’argento. E da lì veniva la «farina dolce», la miglior farina di castagna d’Italia, per farci le frittelle di Carnevale con l’uvetta, la scorza d’arancio e la cannella.

L’area era sicura: il Mugello era dominato dagli Ubaldini, di sicura fede ghibellina; e la Societas dei guelfi bianchi e dei ghibellini di Toscana era ormai decisa alla guerra al grido di «Semper moriantur, moriantur guelfi!». La guerra stava sconvolgendo il Valdarno: e i bianco-ghibellini sapevano di poter contare quanto meno sui più potenti signori del Casentino, confinante con il Mugello, i conti Guidi. I quali nel Mugello stesso, territorio prevalentemente ubaldinesco, avevano alcune forti enclaves. Una di esse era il borgo di San Godenzo, in quell’alta collina così piacevole di mezza stagione e anche nelle fresche serate estive. La gente di là era fiera e scontrosa: abitando tra i castagni, si dava alle attività del commercio del legname e dei frutti del sottobosco ma anche all’arte del ferro battuto. Per quello ci voleva molto fuoco, e la legna là certo non mancava.

Motore anche economico di tutto il circondario era la solenne abbazia benedettina a San Godenzo dedicata: vi si accedeva da un’ampia ma anche erta scalinata, ai piedi della quale si stendeva il paese. Là i domini loci, Ubaldini e Guidi, avevano stabilito che si sarebbe tenuto il congresso dei maggiorenti di quel partito che ormai si riuniva sotto le due bandiere congiunte, quella d’oro all’aquila nera imperiale e quella candida dei guelfi bianchi. I buoni monaci non avevano trovato a che ridire sul fatto che molta di quella gente fosse scomunicata: la fama di papa Bonifacio VIII era ormai troppo compromessa dalla sua nota brama di potere mondano e dal suo troppo stretto legame con il re di Francia che in tutta la Toscana come in tutta la Lombardia stava calpestando i diritti dell’impero. Ma circolavano frattanto al riguardo notizie inquietanti: pareva che il pontefice stesse riuscendo nell’intento di tirar dalla sua il potente capo ghibellino Uguccione della Faggiola, allora podestà di Arezzo. Se era vero, uno dei capisaldi del ghibellinismo nella regione stava per cedere.

Erano i primissimi giorni del giugno 1302. Dante, esule da Firenze e colpito da un’infamante accusa di «baratteria», cioè di corruzione nei pubblici uffici per alcune irregolarità ch’era accusato di aver commesso nei sei mesi della sua appartenenza al magistrato dei priori, proveniva da un’altra riunione politica che si era tenuta a sudest di Firenze, non lontano appunto da Arezzo, nel bel castello di Gargonza.

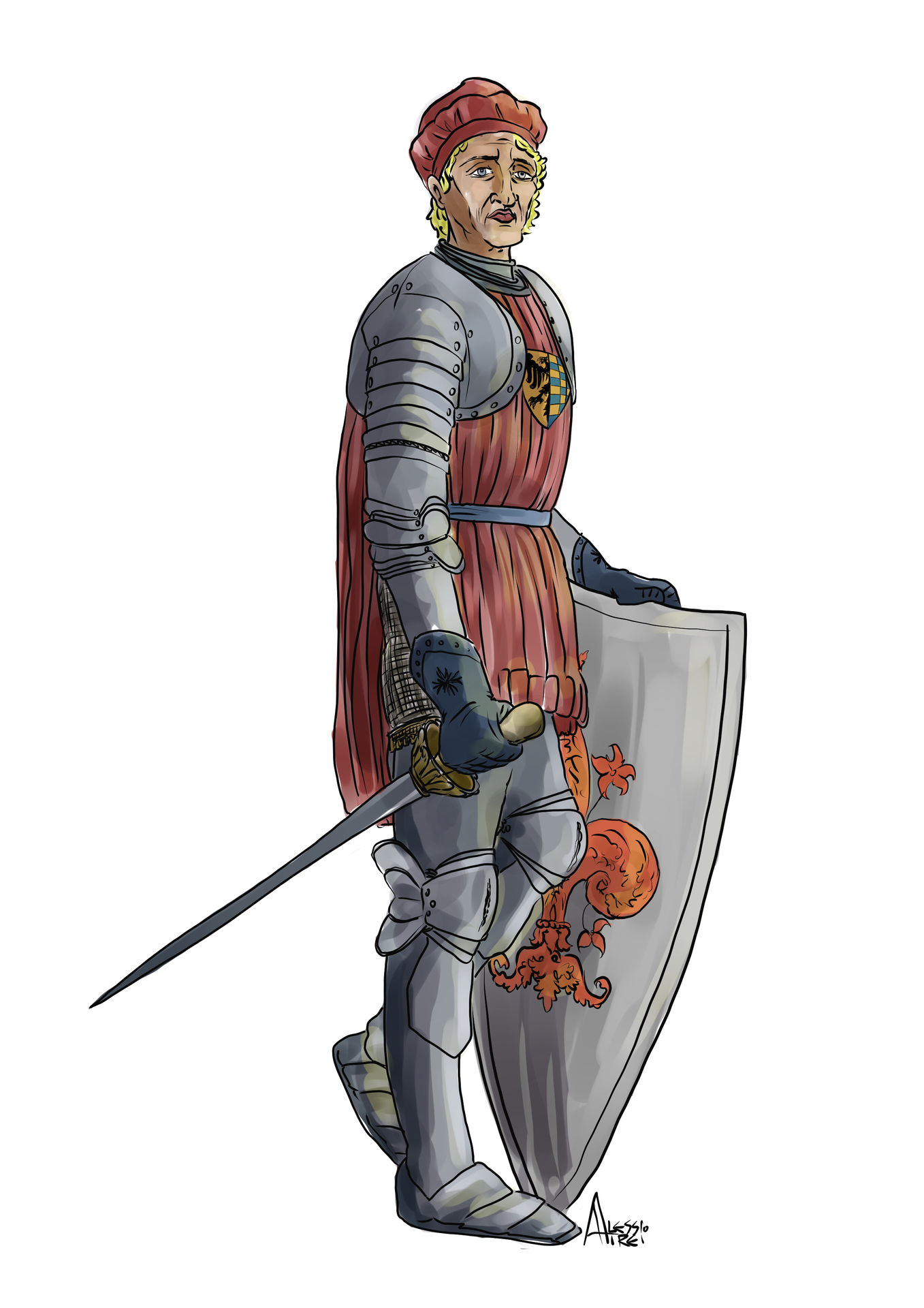

Si dissero molte cose, in quei pochi minuti. Dante riferì a Lapo che con l’amico Guido Cavalcanti – figlio di Cavalcante, che messer Manente detto Farinata ben conosceva – aveva cercato una quindicina di anni prima con l’aiuto di alcuni padri minoriti dello Studio di Santa Croce, dove aveva sede anche l’inquisizione, di far luce sulla condanna per eresia che aveva colpito la memoria di messer Farinata e della sua consorte per colpa di quell’inquisitore infame, quel frate Salomone da Lucca. I miseri corpi dei genitori di messer Lapo, scomunicati a posteriori, erano stati esumati e dispersi fuori dalla terra consacrata per questo motivo: ecco la ricompensa che i guelfi fiorentini avevano permesso fosse concessa al salvatore della patria.

Messer Lapo, però, scosse la testa e sorridendo con tristezza rispose che la condanna era stata sì malevola, ma non ingiusta. Suo padre aveva ricevuto davvero in punto di morte il consolamentum, il «sacramento» dei catari. Ma cataro certo non era. Seguiva la dottrina condivisa con Cavalcante derivata dall’arabo Averroè, che negava la sopravvivenza dell’anima individuale dopo la morte. Al pari di messer Cavalcante e anche di suo figlio Guido.

In quei pochi, concitati minuti che restarono incisi a fuoco nella mente del poeta esule, nacque il seme di uno dei più bei canti dell’Inferno, il X, il «canto di Farinata». A volte l’Inferno si apre per i migliori, mentre i mediocri o magari i cattivi vengono salvati. Imperscrutabile giustizia di Dio.