Raffaello Cei racconta quella chiesa costruita dai prigionieri italiani in Sudafrica

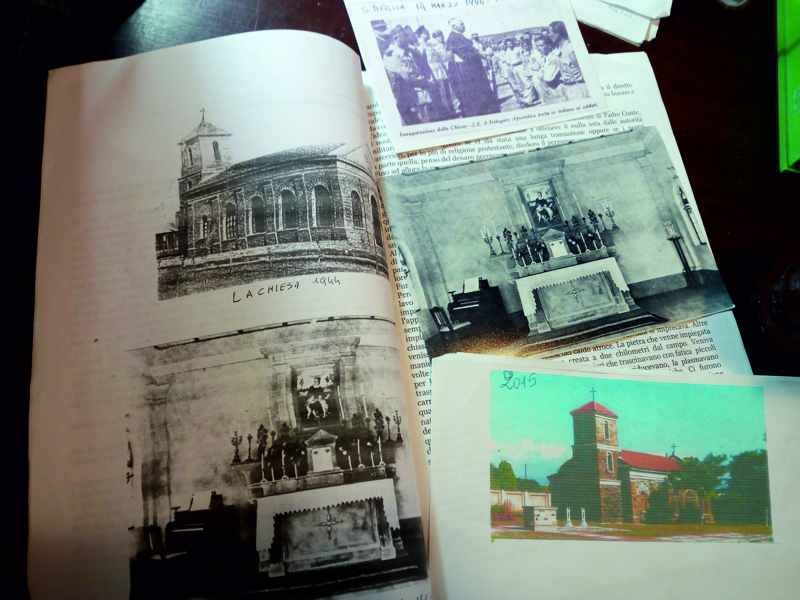

Matri Divinae Gratiae – Captivi italici, A.D. MCMXLIV. Questa dedica in latino (che vuol dire «Alla Madre della Divina Grazia – I prigionieri italiani, anno del Signore 1944», campeggia ancor oggi orgogliosa e austera sulla facciata della chiesa dove fu incisa, molti anni fa. È una piccola chiesa situata in un ex campo di concentramento inglese, non ha particolarità artistiche di rilievo, ma la sua storia merita ugualmente d’essere raccontata. Quella chiesa nacque forse dalla necessità di alcuni uomini di affermare la presenza di Dio anche in un luogo che si suppone di umiliazione e di costrizione, mentre per altri rappresentò la risposta all’esigenza di tramandare ai posteri la storia di quello stesso tormento, ma anche della passione, della dedizione e dell’amor patrio dei molti che in quel campo vissero anni fondamentali della loro esistenza.

Quel campo si trovava in una località, provincia del KwaZulu-Natal in Sudafrica chiamata Pietermaritzburg, una città diventata, dopo la fine dell’apartheid, grande ed operosa. Nel campo giunsero i primi prigionieri italiani fin dal mese di aprile del 1941, dopo le disfatte di Sidi el Barrani, Bardia e Beda Fomm. I soldati catturati venivano trasportati via mare fino al porto di Durban, poi in treno, prima verso Pietermaritzbur che fungeva da campo di transito e disinfestazione, poi a Zonderwater, termine di un viaggio che per seicento chilometri si era snodato attraverso il Centro-Nord del Sudafrica. Gli arrivi si susseguirono per tutta la durata della guerra e aumentarono massicciamente dopo la sconfitta italo-tedesca di El Alamein.

Nonostante il suo stato di campo di transito, a Pietermaritzburg rimasero in modo permanente circa seicento prigionieri italiani. L’inaugurazione della chiesa dei prigionieri avvenne il 19 marzo del 1944, giorno di San Giuseppe, alla presenza del Delegato apostolico monsignor Van Gijswijk, vari ufficiali sudafricani e naturalmente oltre seicento prigionieri italiani. Per l’occasione l’orchestra del campo accompagnò la cerimonia con le melodie struggenti per la loro dolcezza dell’Ave Maria di Schubert e di altri mottetti sacri. In un’atmosfera di crescente mistica commozione il Delegato apostolico somministrò la Santa Comunione e fu impartita la Cresima ad alcuni compagni che, forse per la loro giovane età, non avevano fatto in tempo a riceverla in patria. Alla fine il Delegato Apostolico impartì la benedizione papale, in una lingua, l’italiano, che non era la sua, mentre tutti piegavano le ginocchia ricevendo anche un’attestazione di paterno conforto spirituale da parte del Pontefice Pio XII.

Naturalmente Padre Giacomo Conte, cappellano del campo, aveva in precedenza ringraziato oltre ai presenti soprattutto i costruttori della chiesa con queste semplici parole: «Questa è l’opera più bella e più grandiosa dei prigionieri italiani in Sudafrica».

Inutile dire quanto si gonfiassero i nostri petti di quell’orgoglio che cancellava per un attimo il nostro stato di cattività. Fino ad allora la messa domenicale veniva celebrata all’aperto. I soldati vi assistevano con una certa frequenza e senza alcuna costrizione. L’Italia che ci aveva allevati era, nonostante il fascismo in cui eravamo nati o cresciuti, un paese profondamente cattolico. Quando il cappellano cominciò a far circolare tra gli uomini la sua idea (di costruire una chiesa) in molti vi aderirono con spontaneità. Per capire fino in fondo la decisione che in molti presero di sottoporsi con gioia a un duro lavoro manuale credo possa spiegarsi non tanto e non solo con la religione quanto con quel desiderio di lasciare una traccia del proprio passaggio sulla terra che è innato nell’essere umano. Anche o forse soprattutto in condizione di cattività. Poi ci sono da considerare naturalmente anche l’esuberanza giovanile e l’accumulo di energia da smaltire!

Al progetto pensò il prigioniero sergente Ottavio Aniello che da civile si occupava appunto di edilizia. Gli diedero manforte due abilissimi scalpellini siciliani cui dovrebbe andare, a pare mio, il merito dell’intera costruzione tanto furono capaci di fare e di guidare anche i più inesperti. Furono sedici mesi e sedici giorni di duro lavoro per tutti. Però quello che avevano a disposizione quegli uomini coraggiosi e testardi che guidarono il lavoro, erano solo pochi strumenti talvolta inadatti all’impresa, modestissime impalcature, un materiale da costruzione grezzo. Le donazioni che permisero l’approvvigionamento del materiale sembravano provenire da quella Provvidenza che sempre il padre Conte implorava ma le difficoltà non mancavano e si presentavano implacabili giorno dopo giorno. La pietra che venne impiegata per la costruzione proveniva da una cava creata a due chilometri dal campo. Veniva trasportata da quel luogo fino al cantiere dai prigionieri che trascinavano con fatica piccoli carretti. Abili scalpellini la smozzicavano, la incidevano, la riducevano, la plasmavano quasi fossero panetti di burro adattandola alle necessità architettoniche.

Ci furono naturalmente momenti di sconforto. Li ebbe Michelangelo intento alla creazione dell’immortale cappella Sistina, nessuna meraviglia se li ebbero anche i captivi italici quando subirono gli assalti del timore di non farcela, di dover sommare così un’altra delusione, un’ulteriore sconfitta da sommare a quelle che li avevano condotti sul suolo sudafricano. Perché nell’animo dei prigionieri, coscientemente o no, c’era anche questo sentimento: dimostrare a se stessi prima di tutto e ai carcerieri subito dopo che non erano uomini da niente. Così gli sforzi si raddoppiarono.

Ed eccola finalmente la nostra chiesa! Eccolo il nostro orgoglio. Anch’io misuravo nel mio animo quell’orgoglio nostro durante la celebrazione. Sapevo a memoria le misure della nuova chiesa, sei metri e quindici in altezza, diciassette e cinquanta in lunghezza, sette metri e mezzo in larghezza. In ogni navata si aprivano otto finestre, quattro per ogni lato. Finestre aperte perennemente per far seguire anche alla maggioranza rimasta fuori la cerimonia inaugurale e la santa messa. Perché quella chiesa non era certo una basilica romana e solo in pochi potevano trovarvi posto. Ma quella chiesa, quello che significò la sua costruzione, va oltre il valore estetico o artistico.

Quella chiesa in cui non sarebbero mai potuti entrare tutti quelli che intensamente l’avevano voluta, è il simbolo di qualcosa che non muore, della memoria stessa di quello che fu. Anche dopo che tutti noi passeremo, essa rimarrà lì, in quel luogo di prigionia e di umiliazione nel quale però il nostro coraggio e il nostro amore, la speranza nel bello e nel buono del mondo vollero che sorgesse. Con la chiusura del campo – ormai la guerra era finita da tempo – Pietermaritzburg venne progressivamente ma definitivamente abbandonato.

Noi gli ultimi lasciammo il campo. Ci imbarcammo a Durban il 30 gennaio del 1947 sulla nave inglese Georgic, che, dopo una sosta a Mombasa, ci sbarcò a Napoli il 16 febbraio. La chiesa divenne preda della furia devastatrice di vandali che in questa sede non mi interessa di definire. La chiesa dei prigionieri italiani divenne un triste spettro in una campagna desolata. Ma il suo riscatto non tardò a giungere. In occasione della tumulazione dei deceduti nel Natal e nell’affondamento della nave Nuova Scozia, nel sacrario adiacente la chiesa iniziò l’opera di recupero del monumento da parte di un comitato di italiani residenti e dal Governo Italiano. Così oggi, intorno alla chiesa e al Sacrario, svettano le cime degli alberi che i superstiti del campo o i familiari dei caduti hanno voluto fossero piantati a ricordo di quello che è stato. Un omaggio al passato, una verde speranza nel futuro.

Il Governo Sudafricano ha decretato la chiesa del campo 4 di Pietermaritzburg, dedicata alla Madre di Dio, Monumento nazionale.